この記事ではジャンル別でおすすめ写真集を紹介します。

今回紹介する写真集は、私が実際に購入して良かったと思える写真集たちです。

- 写真集を読みたいけれど、どんな写真集を読めばいいのかわからない方

- 写真集は高価なものも多いので、失敗したくない方

- 写真の上達や感性をより磨いていきたい方

写真は、SNSの普及でスマホがあれば気軽に見ることができるようになりました。

しかし、写真集は紙媒体。写真を読むことができるのは、写真集だけなのです。

写真集にはSNSでは感じられないような素晴らしい作品や体験、ストーリーが詰まっています。

写真の「テーマ」や「どのような写真を撮りたいか」など自分の写真を見つめ直すきっかけにもなります。

写真家の思考が詰まっており、意図を汲み取る楽しさを感じることもできます。

ぜひ、たくさんの写真集を読んでみてください。

zookomi

zookomi今回ご紹介するのは合計19冊の写真集です。

ジャンル別に紹介していきますので、気になるジャンルの写真集があればタップして飛んでみてくださいね。

ジャンルに分けるのが難しい写真集もありますが、独断と偏見で分けていますのでご了承ください。

それでは、紹介を始めます。

ストリートスナップ

ソール・ライターのすべて|ソール・ライター

- ストリート写真を撮る方

- ソール・ライターの始めの一冊に最適

- 写真の捉え方を学びたい方

ソール・ライターはニューヨークの写真家です。

ソール・ライターはフォトグラファーとしては長年活動していましたが、世界的に見るとほぼ無名でした。

ソール・ライターを世に知らしめたのが、2017年のBunkamura ザ・ミュージアムで開催した日本初の回顧展です。

写真への飽くなき探究する精神。物事の捉え方など名言と共に多くの写真が残され、それがまとまり、写真集となっています。

特に印象的なのが、ニューヨークでのストリートスナップ。自宅周辺で撮影し続けた写真は、長く住んでいるからこその視点や出会いがあり、身近で撮影し続けることの大切さを教えてくれます。

現在もソール・ライターがいた家には多くのフィルムや絵画などの作品があり、その整理が行われています。

今でも新しい写真集として発売され、多くの人を魅了しています。

『ソール・ライターのすべて』は初期のストリート写真や広告写真、ペインティングなど約200点の作品。そして、愛用品などの資料も収録されている至極の一冊です。

『ソール・ライターのすべて』に感化されてストリートフォトを撮り始めた方も多いと聞きます。

写真の素晴らしは確かなのですが、付随する言葉が名言だらけで、読んだ私は鳥肌が立ちっぱなしでした。

特に影響を受けた言葉を紹介すると

私が写真を撮るのは自宅の周辺だ。神秘的なことは、馴染み深い場所で起こる。なにも、世界の裏側まで行く必要はないのだ。

『ソール・ライターのすべて』

この言葉は、いい写真を撮るには特別な場所に行く必要があるとばかり考えていた私に、大きな衝撃を与えてくれました。

その人の生活圏で毎日見る景色の中のちょっとした変化を捉え、実はそれが特別なことだと伝えてくれます。

ソール・ライターはニューヨークという魅力あふれる街に住み、被写体に溢れているのは確かです。

住んでいる場所によって撮れる写真は変わってきますが、自分の住む場所をよく観察し、自分なりの特別を追求するのことはとても尊いことです。

他にも多くの名言と素晴らしい写真が詰まっていますので、ぜひ読んでみてください。

ソールライターのスナップ写真に感化された方、撮影に行きましょう。

ソールライターについてより詳しく知りたいと思う方は、「永遠のソール・ライター」というページがおすすめ。

永遠のソールライター|ソール・ライター

- ストリート写真を撮る方

- ソール・ライターの2冊目に最適

- ソール・ライターの写真をより探究したい方

『永遠のソール・ライター』では世界初公開を含む豊富なスナップ写真やセルフポートレート、最愛の妹や女性のポートレートが収録されています。

メインはストリートスナップです。

ソール・ライターが暮らしたニューヨークの街並みを独自の視点で切り取った写真群。身近な人に向ける親密なまなざしを、感じることができる写真集です。

『永遠のソール・ライター』は、前作の『ソール・ライターのすべて』からソール・ライターについてさらに深めていきたいと思う方へ向けた一冊だと感じました。

相変わらず切れ味の鋭い視点で撮るニューヨークの街並み。人々の生活風景。そしてセルフポートレートや女性のポートレート写真。

ストリート写真以外にも魅力的な写真を撮るソール・ライターの違う一面も見ることができます。

Street photographer|ヴィヴィアン・マイヤー

- ストリート写真を撮る方

- 古き良きアメリカの人々の生活を見たい方

ヴィヴィアン・マイヤーはアメリカのアマチュア写真家。

シカゴでベビーシッターとして約40年働き、空いている時間に写真の撮影をしていました。

メインの被写体は、ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルス内の人物や建築物。作品の数は約15万点以上にもなります。

何より驚きなのが、作品を死後まで一切公表しなかったこと。

現代のSNS時代には考えられないことです。

ヴィヴィアンの死後に大量の作品が見つかり、それがブログなどで公表され、ヴィヴィアン・マイヤーの名が全世界に広がりました。

『Street photographer』はヴィヴィアン・マイヤーの最高の写真であろう作品を集めた写真集です。

年代は1950年頃に撮影された写真です。誰に見せるためでもない、自分が写真を楽し見ながら撮影したのが伝わってきます。

1枚目の写真から人物の表情が生き生きとしているんですよね。ポートレートでも撮影しているのかと思うくらいの写真です。

そして、モノクロなのがいい。

モノクロであることで芸術として昇華しています。

マイヤーが使っていたカメラは中判の二眼レフカメラ・ローライフレックス。

上から覗き込むみながら撮影するため、アングルがアイレベルではなく若干下からの位置で撮影されています。

不可抗力ではあるのですが、臨場感や緊張感、人物の堂々とした姿、力強さも伝わってきます。

アングルについてはこちらの記事もあわせて読むと理解が深まると思います。

マイヤーの写真は、楽しみながら写真を撮ることの素晴らしさを教えてくれますね。

意図的にそうしていたのか、特に意識はなかったのかと思うくらい「日の丸構図」で撮影された写真が多いです。

一番わかりやすく伝わる構図なので、非常に効果的だと思います。

撮影していた本人は実際のところはどうだったのでしょう?気になりますね。

街中にいる魅力あふれる人の写真や何気ない日常の中で見つかる特別が最高。というのだけは伝えておきます。

The color works|ヴィヴィアン・マイヤー

- ストリート写真を撮る方

- 古き良きアメリカの人々の生活を見たい方

- 古き良きアメリカをカラーで見たい方

『The Color Work』はヴィヴィアン・マイヤーのカラー写真を集めた写真集です。

主に1970年代のカラーがで始めた頃の作品です。

カラーになることで、モノクロにあった作品性というよりかは、日常感の強い写真集です。

相変わらず視点も構図も素晴らしく、見ていると安心感を感じることができます。

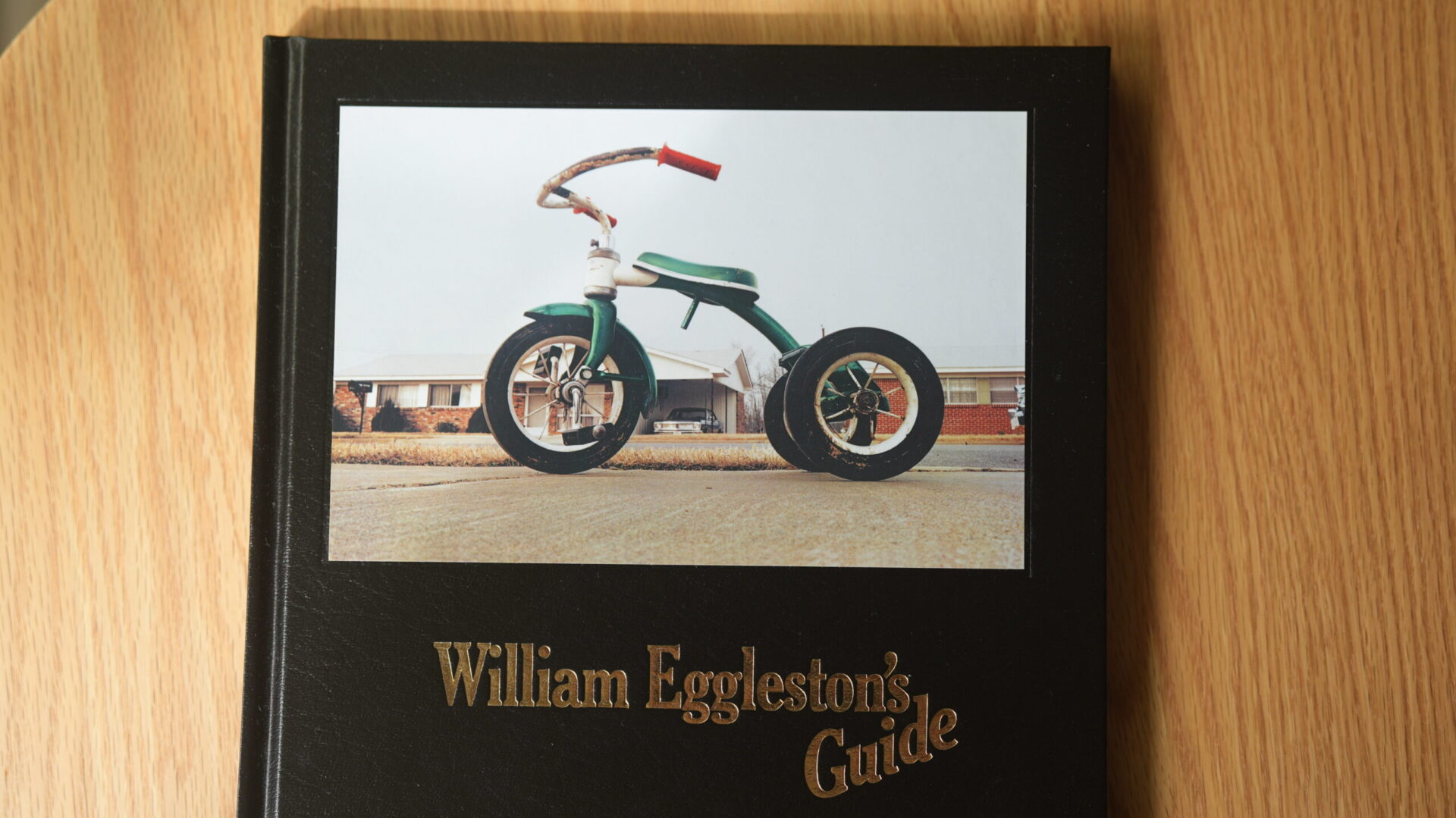

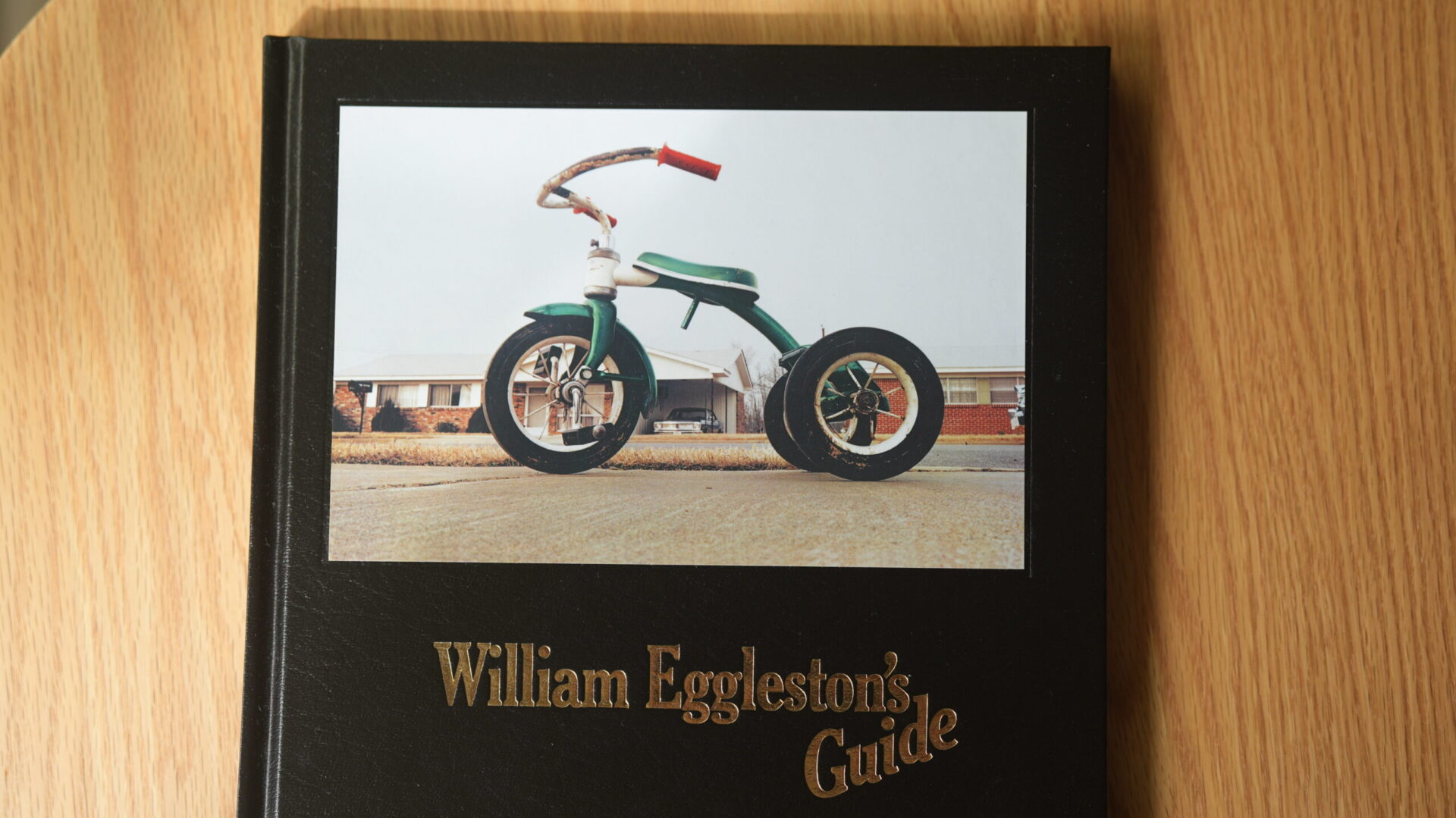

William Eggleston’s Guide|ウィリアム・エグルストン

- 古き良きアメリカの原風景をみたい方

- 生き生きと映し出される魅力あふれる人物の写真を見たい方

- 物事を捉える視点や構図を学びたい方

ウィリアム・エグルストンは1939年アメリカ・テネシー州生まれ。

76年にニューヨーク近代美術館にて個展「William Eggleston’s Guide」を開催し注目を集めた。モノクロ中心だった当時のアート写真界において、「ニュー・カラー」と呼ばれるカラー写真の可能性を切り開いた先駆者として知られています。

ソール・ライターもカラー写真の先駆者として活躍した写真家でしたがウィリアム・エグルストンもカラー写真の先駆者としてアメリカで活躍した写真家の一人です。

ウィリアム・エグルストンの写真集は今回紹介する『William Eggleston’s Guide』の他にも多数あり、古き良きアメリカの風景が色鮮やかに残されています。

1975年に開催された個展の翌年に『William Eggleston's Guide』の初版が刊行され、本書は2002年に再販された復刻版。

モノクロからカラーへ時代が変わる一冊。

当時のアメリカの原風景が色鮮やかに残されています。

特に印象的だったのが当然色彩も素晴らしかったのですが、私は構図に目が行ってしまいました。

写真から目を離さないようにさせるための構図が意図的に散りばめられています。

構図も様々な種類がありますが、『William Eggleston’s Guide』の中で目についたのが「日の丸構図」でした。

広い空間の中に、ポツンと物や人物が配置されています。メインの被写体に視線がいくような副題の置き方も秀逸です。

何気ない日常の中の特別や構図の作り方も学びになる一冊。

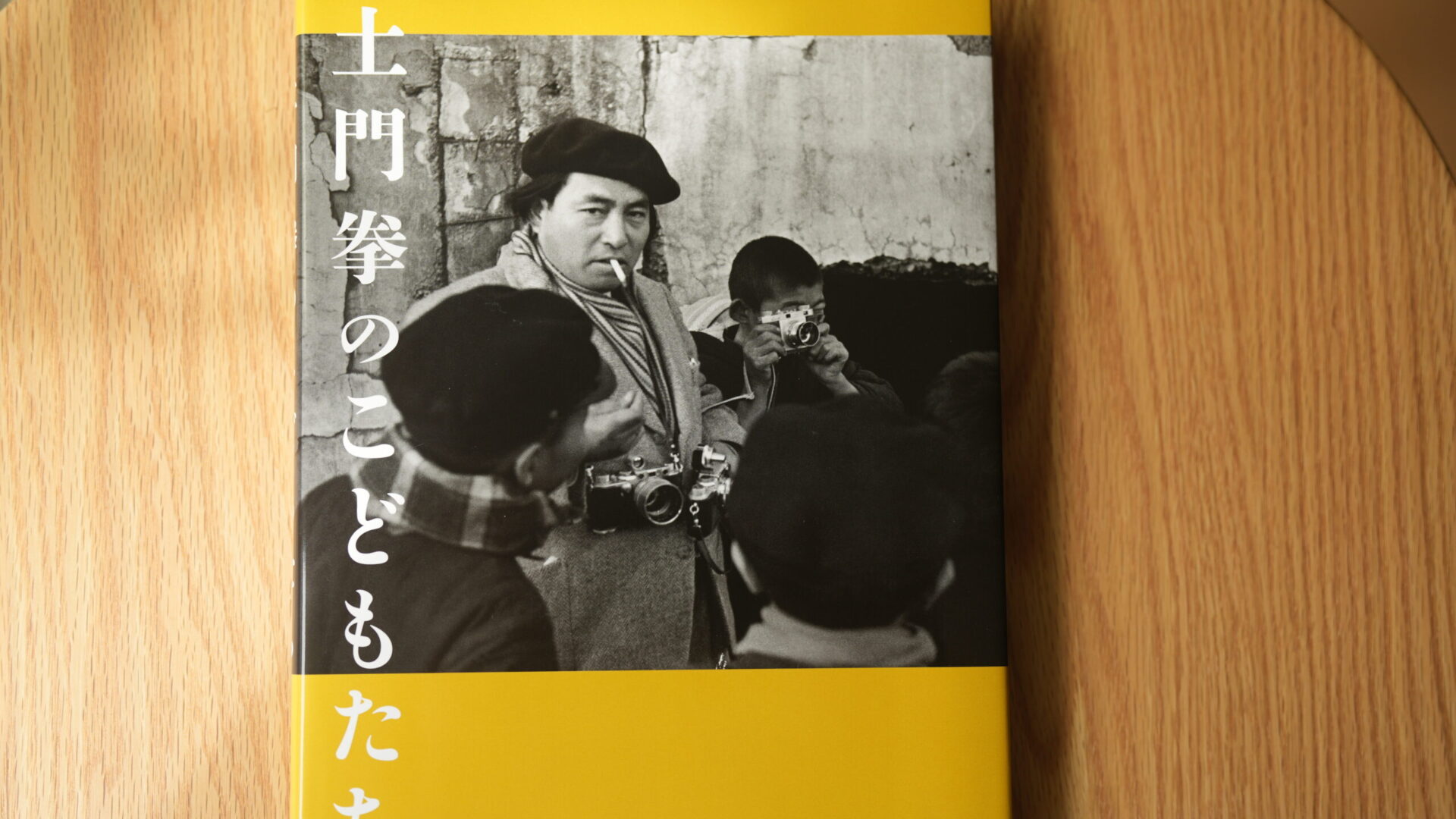

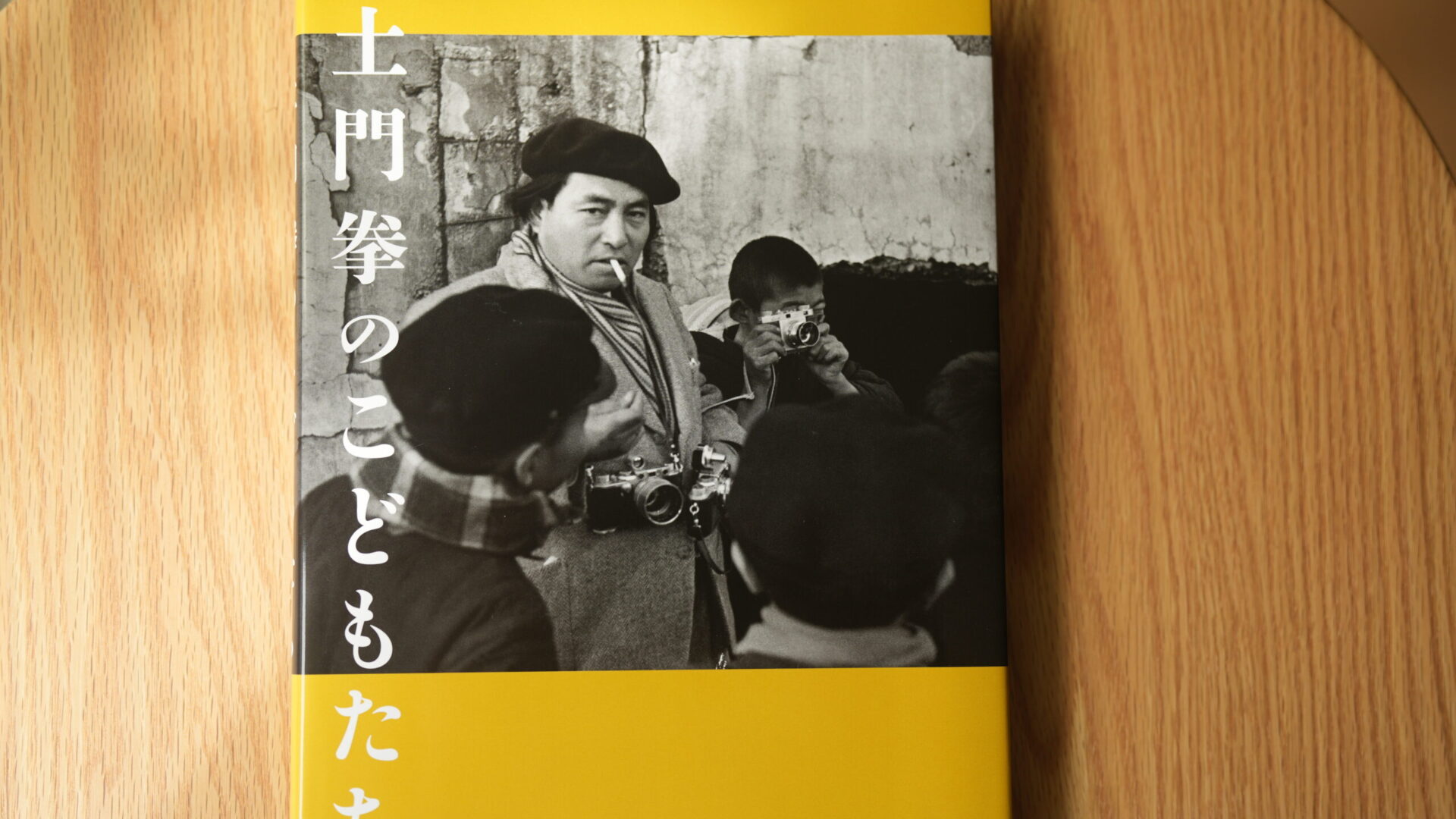

土門拳の子どもたち|土門拳

- スナップ撮影をする方

- 古き良き昭和の子供達の姿を見たい方

- 生き生きとした表情の子供の写真を撮影したい方

土門拳は子供写真の名手であったとも言われていました。

『土門拳のこどもたち』は「戦前のこどもたち」、「戦後のこどもたち」、「江東のこどもたち」、「筑豊のこどもたち」、「東京のこどもたち」、「日本のこどもたち」の6つの章で構成されています。

作品数約160点。その他にもビート武さんのエッセイや土門拳自らの解説なども収録されており読み応えのある満足感ある作品です。

土門拳の代表作と言われる「筑豊のこどもたち」は土門拳が大切にしたリアリズムやそして貧困のどん底にあった時代を子供たちの姿を通して伝えてくれます。

貧困時代の記録は非常に貴重で、子供達はいつの時代も生き生きとしていることを感じさせてくる一冊。

自然の中で遊ぶ姿や、家の前の路地で遊ぶ姿など今では見ることができなくなった昭和の原風景も残されており、情緒を感じることができます。

土門拳の他の作品はこちら。

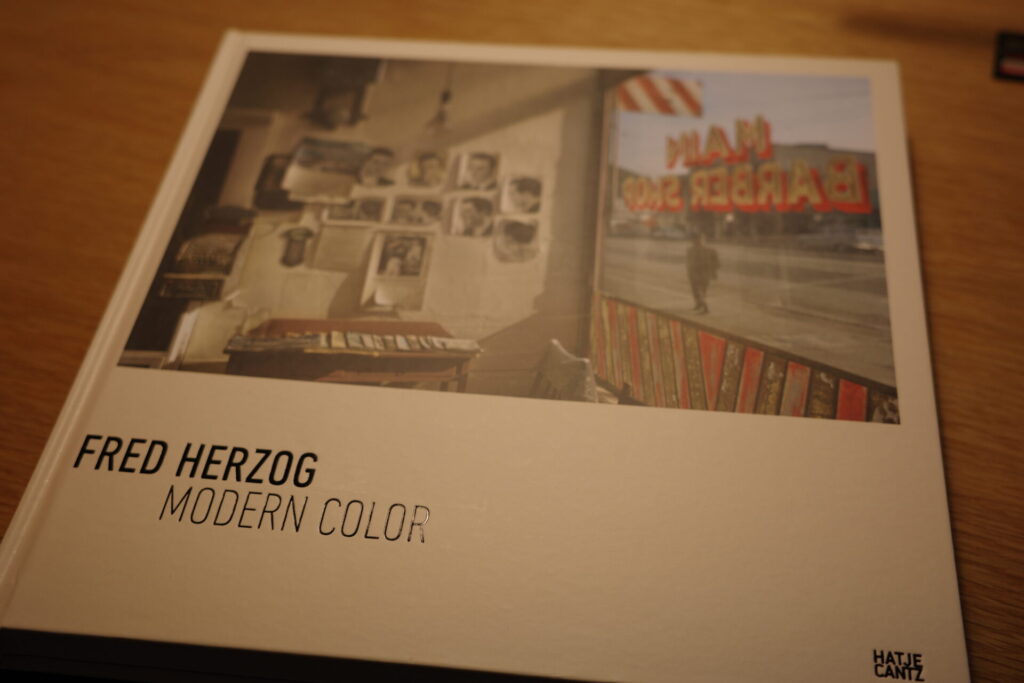

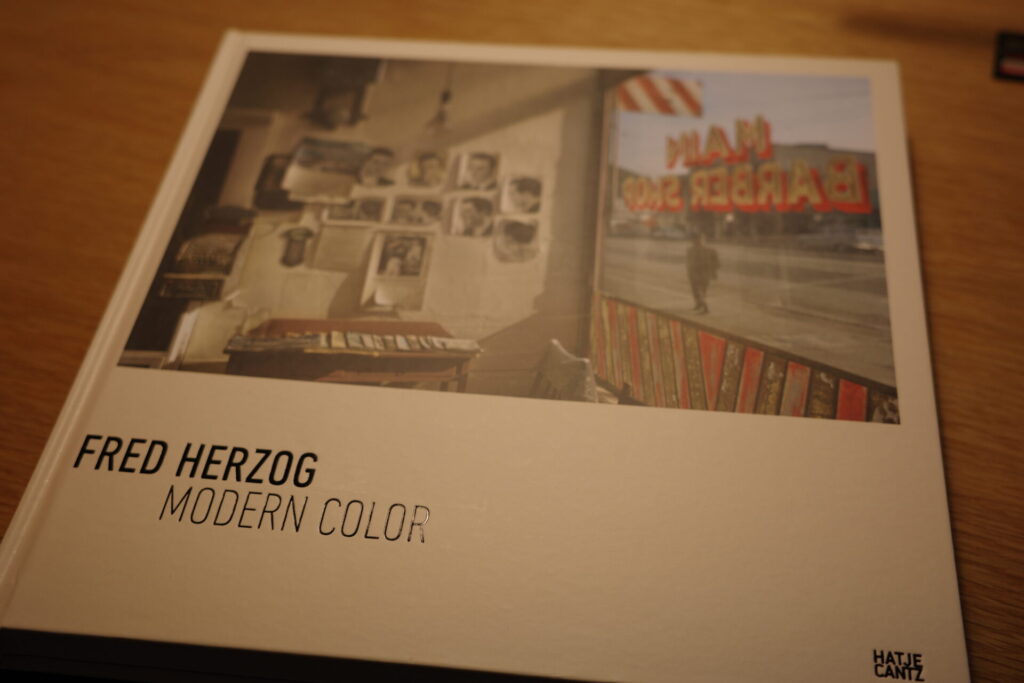

MODERN COLOR|FRWD HERZOG

MODERN COLORはドイツ出身の写真家、フレッド・ヘルツォークが50年に渡り撮影した写真が集約された写真集。

「ハズレ無しの1冊」

ページをめくるたびにワクワクが止まらないです。

レトロな時代背景。

活気のある町。

でも不どこか寂しい雰囲気を出している。

満たされない感覚。

それでも進む。

時は流れる。

写真を見るたびに、いろいろな感情が湧いてきます。

けっこう分厚くて、持ち上げながら見るのは大変なくらい、作品が詰め込まれているます。

「ニューカラー」と呼ばれるカラー写真の先駆けであるフレッド・ヘルツォーク。

オールカラー。フィルムにしか出せない雰囲気と町の雰囲気が合わさって、今で言うエモーショナルな感覚を強く感じるkとができます。

作品としての素晴らしもありますが、「残す」も意識され、歴史の断片を秀逸に切り取っています。

大きさは、手のひらよりも大きいです。

とにかく贅沢な1冊。

名作と言われる所以がよく分かる写真集です。

ストリートスナップに1mmでも興味があったら見たほうがいいです。

ポートレート

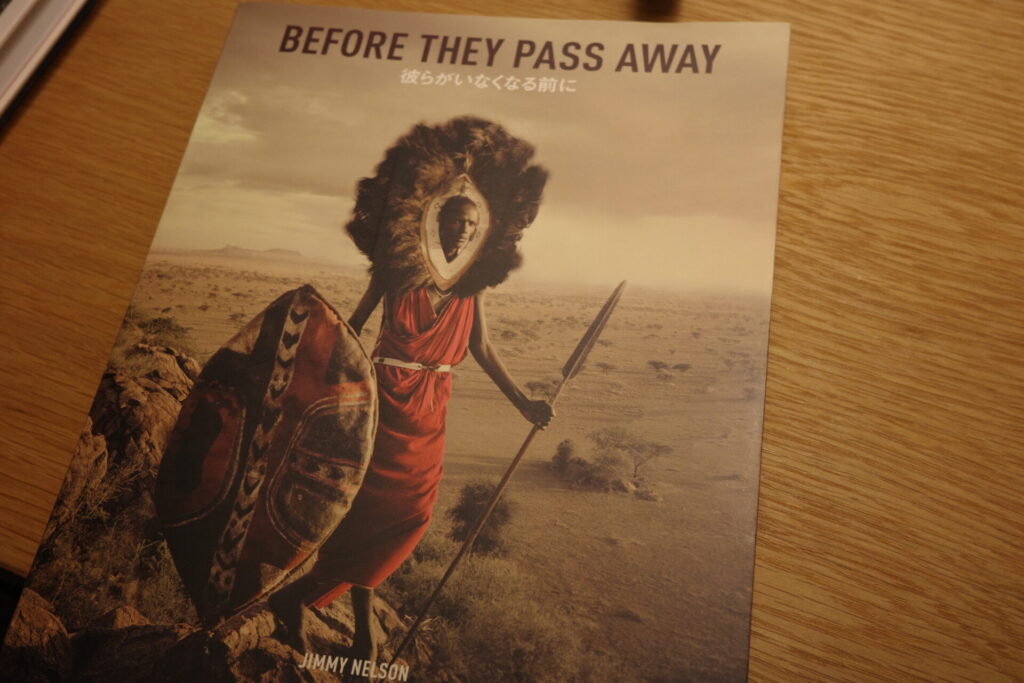

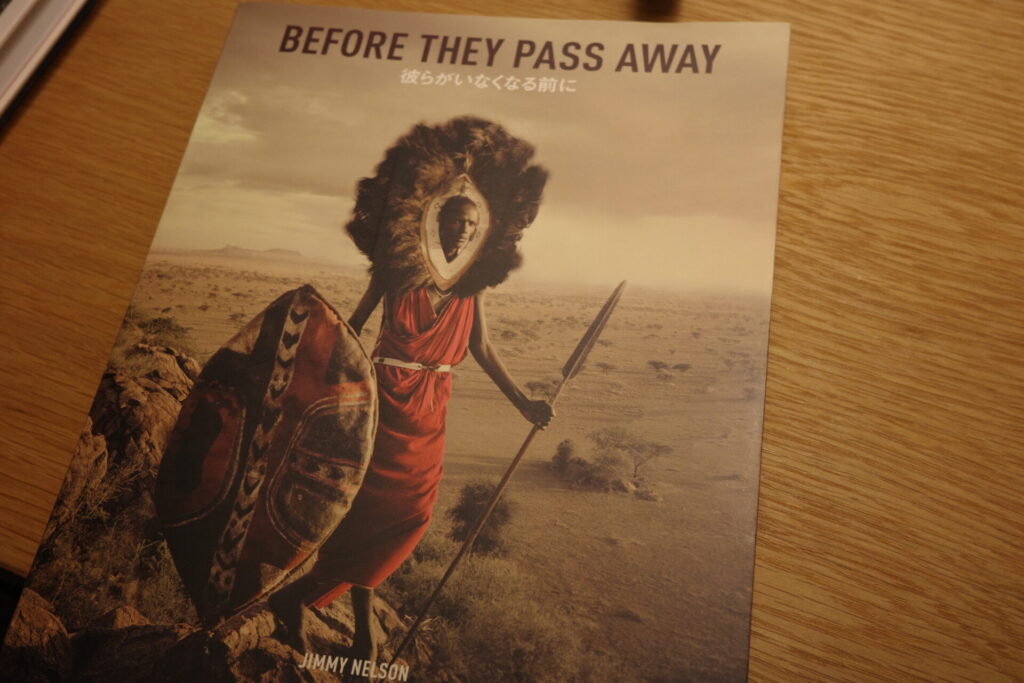

BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に|JIMMY NELSON

- ポートレートを撮影する方

- パワーを感じる強烈な作品を見たい方

- 世界の少数民族を知りたい方

「衝撃の一冊」。

「BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に」はこの言葉がぴったりな写真集。

パワーを強く感じる写真集です。

2014年に発売された本書は、世界の20ほどの民族が選ばれて掲載されています。

どの民族も、派手な服装や模様があり、読んでいて非常に面白く、それぞれの民族の詳しい解説もあり勉強にもなる一冊。

ページをめくるたびに迫力ある容姿や格好で、圧倒されます。

今後、いなくなるかもしれない少数民族たち。

その貴重な記録とともに写真としての完成度の高さがとんでもないです。

民族たちと心を通わせ、最高の一枚になるようコミュニケーションを重ねた結果だろうという1枚1枚の素晴らしさ。

さらに、民族たちもそれに応えるがごとく最高の姿で写っています。

表紙の民族は「マサイ」。表紙で圧倒され表紙買いしても中身も間違いない写真集。

多くの方に手にとって読んでもらいたい一冊です。

大きさ的には手のひらよりも若干大きいサイズです。

背表紙もかっこいいので、インテリアのアクセントになったり、いい感じですね。

土門拳の風貌|土門拳

- ポートレートを撮影する方

- 昭和の著名人の生き生きと写された姿を見たい方

- 土門拳の文章に触れたい方

『土門拳の風貌』は土門拳が日本の近現代の文化や芸術の流れに大きな足跡を残した各界の著名人を撮影した写真が収録されている写真集です。

クローズアップで撮影されている写真も多く、臨場感や空気感、迫力が感じられる作品が数多くあり、明治・大正・昭和の文化人を一望できる素晴らしい一冊。

一枚の写真を撮影したときの苦労や人物像が土門拳の書いたエピソードからも伝わり、写真をより一層引き立ててくれています。

国語や音楽の教科書に載っているような著名な人物の肖像写真があったり、私は東北に住んでいるのですが、東北の著名な人物も多く収録されていたりするなど、個人的にもワクワクする作品でした。

最初に読んだときは時間を忘れて読み進めていきました。力強い写真と文章から伝わる圧巻の内容。

人物を撮る方には是非見てほしい一冊です。

私が特に気に入っている作品は「幸田露伴」「柳田國男」「阿部次郎」「川端康成」「高見順」の5つの作品です。

当然、他の写真も魅力的なものばかり。ぜひお気に入りに写真を見つけてほしいですね。

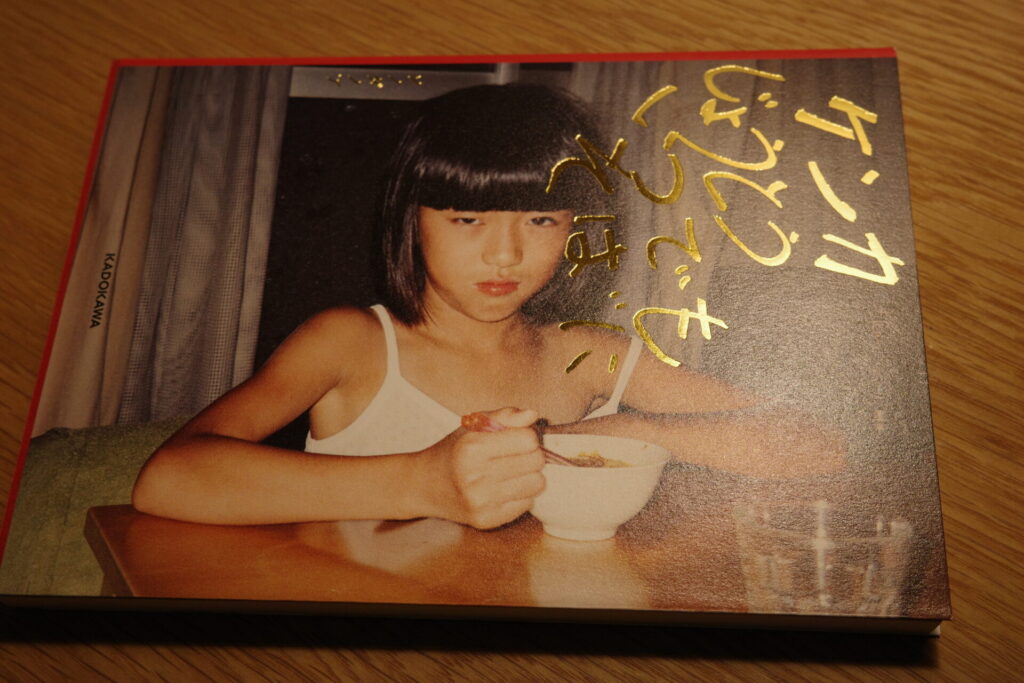

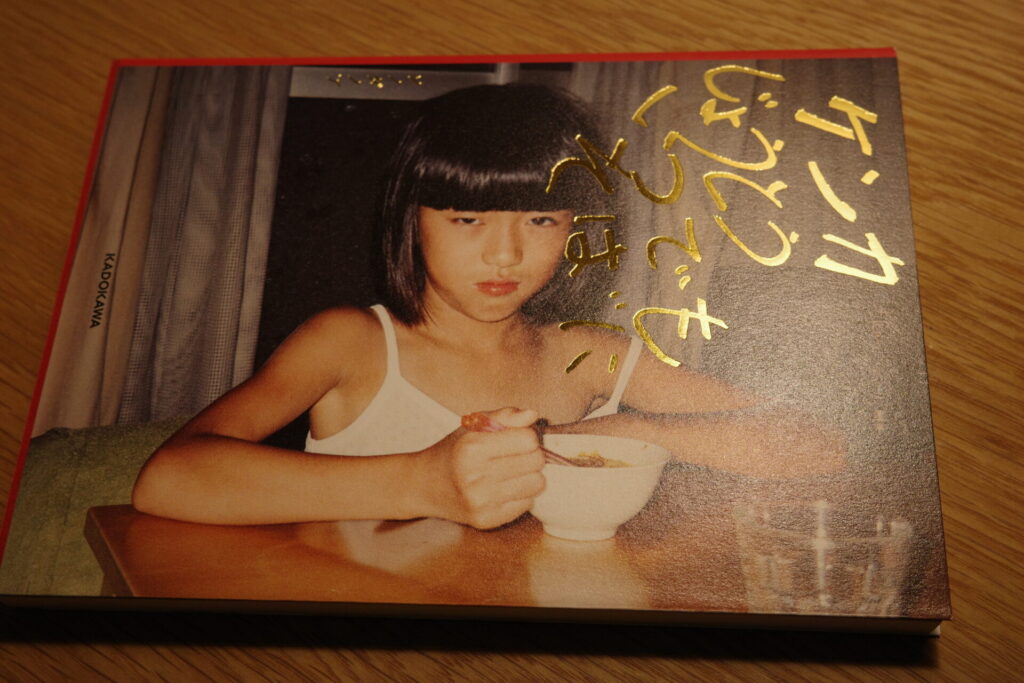

未来ちゃん|川島小鳥

- 子供のパワーを感じたい方

- 子どものポートレート写真を学びたい方

- 癒しを感じたい方

「未来ちゃん」は新潟県の佐渡島に住む一人の女の子。女の子は、川島さんの友人のお子さんだそうです。

発売から10年以上経過し、ECサイトでは中古品しか見当たらなくなってしまいました。

新品で購入できる機会は少ないですが、ぜひ手に取っていただきたい一冊。

『未来ちゃん』は子供のパワーあふれる姿が撮られた素晴らしい作品です。

鼻水を垂らしながら走り回る姿、夢中になって食べる、遊ぶ、駆け回り、生きる。

子供のパワー全開の姿、その時しか見ることのできない姿が生き生きと記録されています。

表紙からすでに魅力あふれるものになっていて、何度見ても色褪せない名作です。

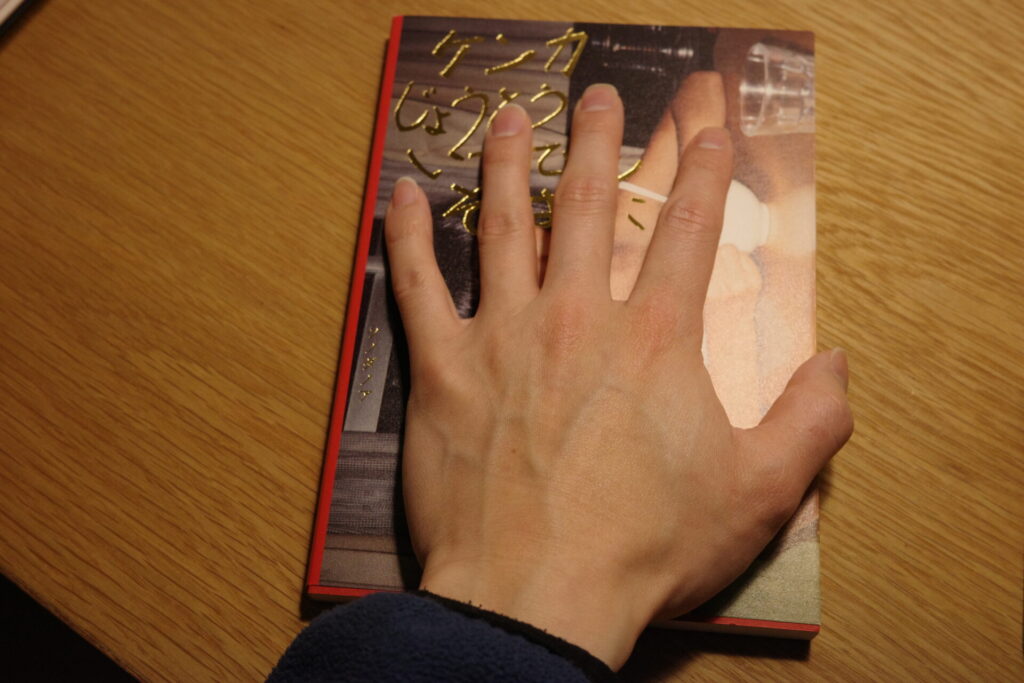

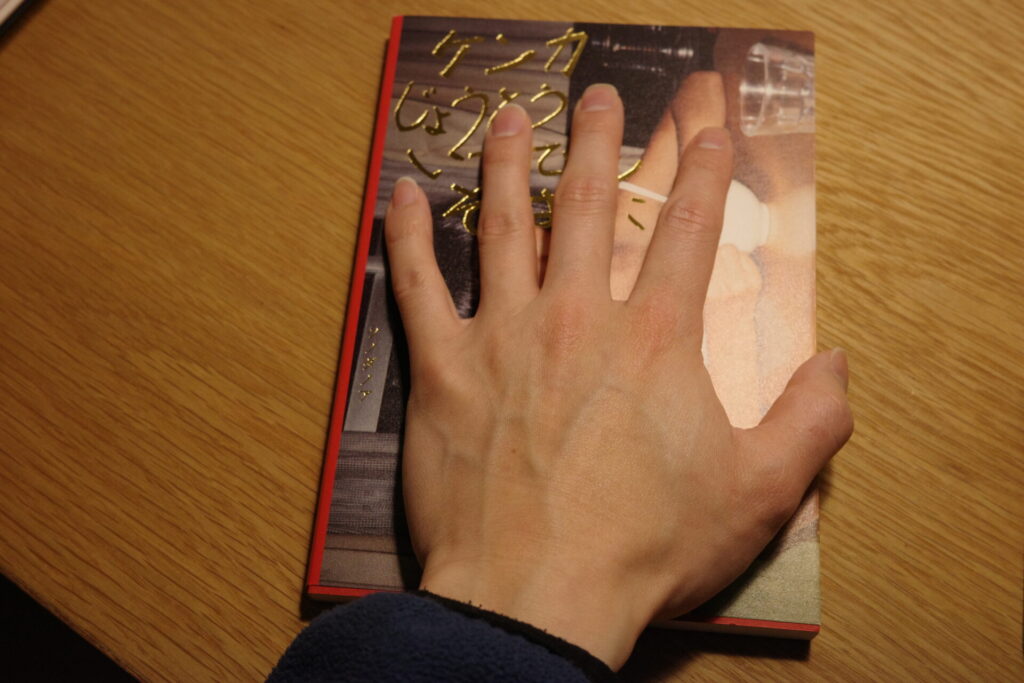

ケンカじょうとう いつでもそばに|ソノダイア

- ポートレートを撮影する方

- 身近な大切な人を写真で残す意味を感じたい方

- 日常の中にある違和感や当たり前を感じたい方

「ケンカじょうとう いつでもそばに」はお母さんが娘を撮った写真集。

娘の名は「もくれん」。

撮影当時は小学5年生の思春期真っ只中の難しい年頃の娘。

反抗期もあるだろうし、親とのコミュニケーションを取るのも、気だるい感じになる年齢です。

幼少期からコミュニケーションを重ねていても、大人に近づいている子どもとコンタクトを取るのが難しく感じる時期です。

そんな中、カメラを通してもありのままでいるもくれんさんを見ると、日頃のお母さんとの信頼関係や日常での過ごし方が見えてきて、愛おしくなる写真集。

時に縦横無尽に走り回る動物のように、時に大人のような表情になる子供の姿を写したこの写真集は同年代の子どもがいる方には一度見て見てもいいのではないかと感じる一冊です。

大きさは紙でいうとB5ほどのサイズになります。

懐かしさを感じる紙質で、ページをめくるのが楽しくなりますね。

風景

JAPANISM|山田悠人

SNSでも活躍している写真家・映像クリエイターの山田悠人さん。

ドイツのベルリンに拠点を置き活動しています。

日本の美しさを世界に広めるために精力的に日本を撮影し、広告写真や企業案件の撮影もしており、活躍の場を広げている写真家です。

『JAPANISM』はこんな作品です。

ドイツ在住の写真家が撮り下ろした、世界からみた美しい日本

Amazonより引用

ドイツを拠点に活動する写真家が全国を撮り歩き、今の日本の美しさを新鮮な視点でまとめました。明媚な富士山や桜景色、近未来的な夜景など、世界から見た日本の姿を、グラフィカルな写真で表現しています。日本人が忘れていた、日本の美しさを再発見させてくれる写真集です。

日本の伝統や文化、風景が四季をテーマにまとめられた一冊。

長年に渡り撮影された作品が集約され、日本の素晴らしさを感じることのできる写真集です。

住んでいると気付かないこともあるであろう日本の素晴らしさ。

ドイツを拠点に活動している山田さんからこそ気付くことができた視点もあります。

現在では有名になった写真スポットや、私が拠点とする東北の写真もあり嬉しく思いました。

今一度日本の素晴らしさを感じることのできる写真集です。

日常

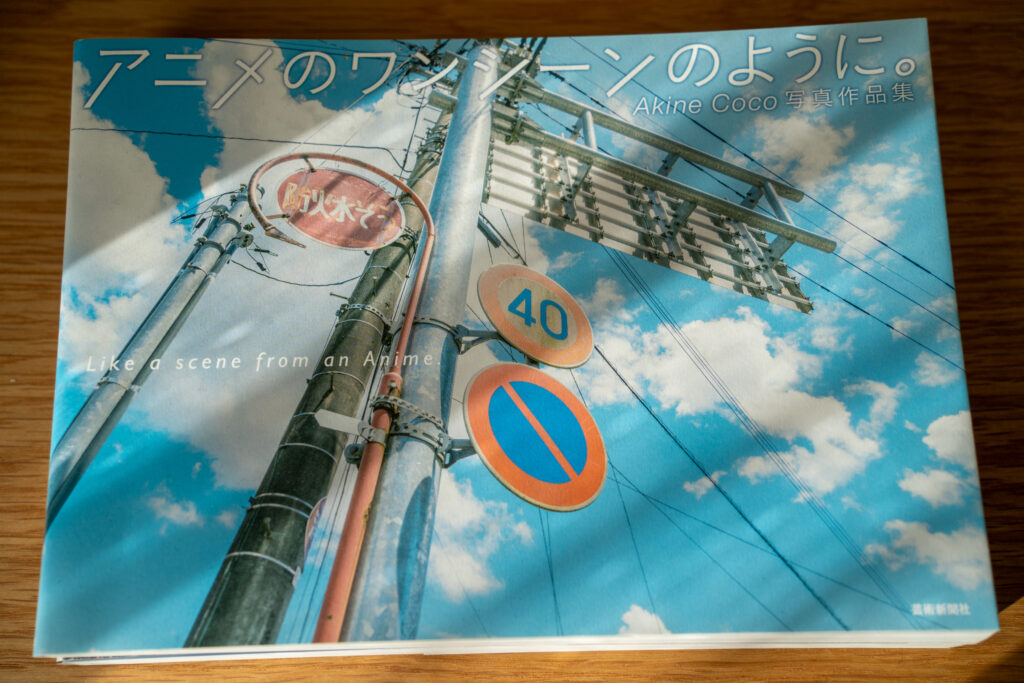

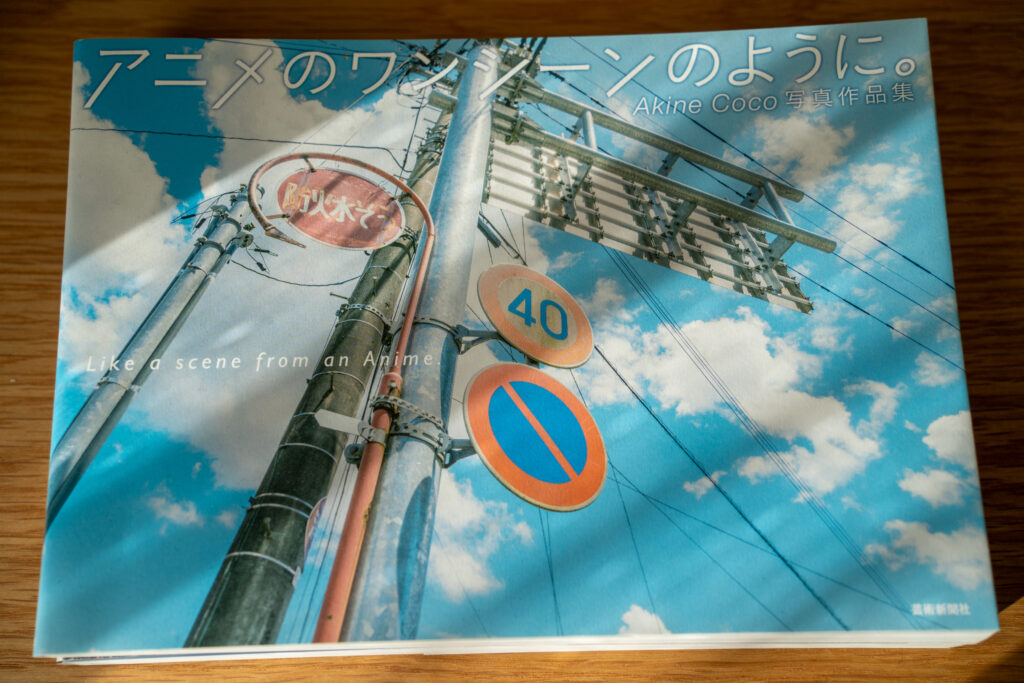

アニメのワンシーンのように。|Akine Coco

「日本の原風景の全てが詰まっている。」

そう思わせてくれる写真集。

- 原風景の素晴らしさを感じたい方

- 懐かしさを感じれる写真が見たい方

出身地である福井県を中心に日本の原風景を切り取り、懐かしく切ない作風の写真家。

愛しく、切なく、懐かしい、アニメのワンシーンのような写真が国内外でも人気です。

X(旧Twitter)では絶大な支持を受け、フォロワー数は約36万人。

詳しいプロフィールは公開されておらず正直性別すらも不明。SNSから飛び出し多くの場所で活躍するAkineさん。

近年の写真のジャンルの中でも人気のアニメのような写真。その先駆け的存在であるAkineさん。

Akineさんの初の写真集です。

写真集のPRでこんなにバズっている方を初めてみました。

SNSでも写真を見ることはできますが、やはり写真集で見る写真は一味違います。

写真の色味や質感がマッチした贅沢な写真集。

これまでの作品や思いが詰め込めれた一冊だと感じました。

この写真集は5つの章に分かれています。

『アニメのようなワンシーン。』より

- 夏の記憶を巡る

- 夕暮れの魔法

- アフターダーク

- 秋風に吹かれて

- 続く世界

私のおすすめは4章「秋風に吹かれて」。

個人的に好きな季節が秋ということもあるのですが、秋の寂しさを感じることができたり、秋特有の光の柔らかさをAkineさんらしく表現していたりしていてなんともいえない哀愁を感じることができます。

気になってはいたけど、まだ読んでいない方はぜひ。

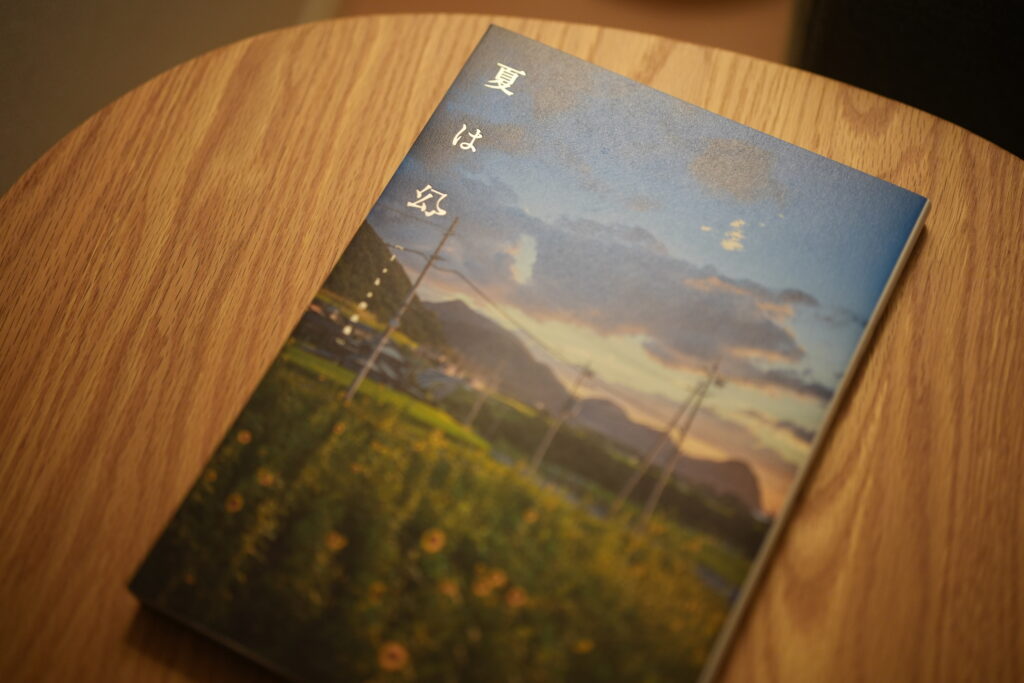

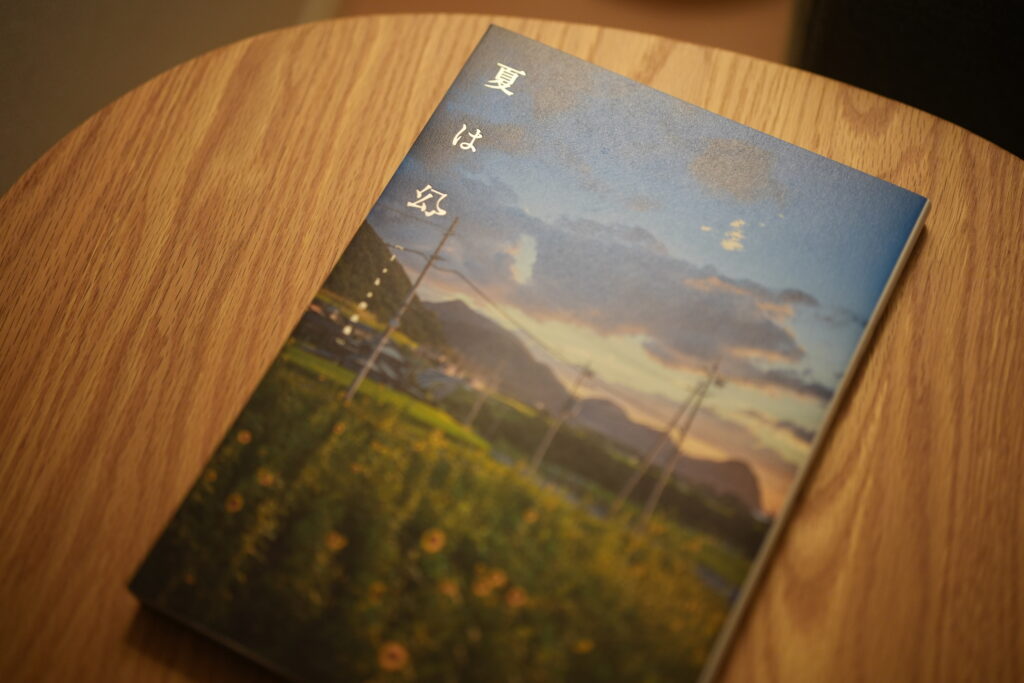

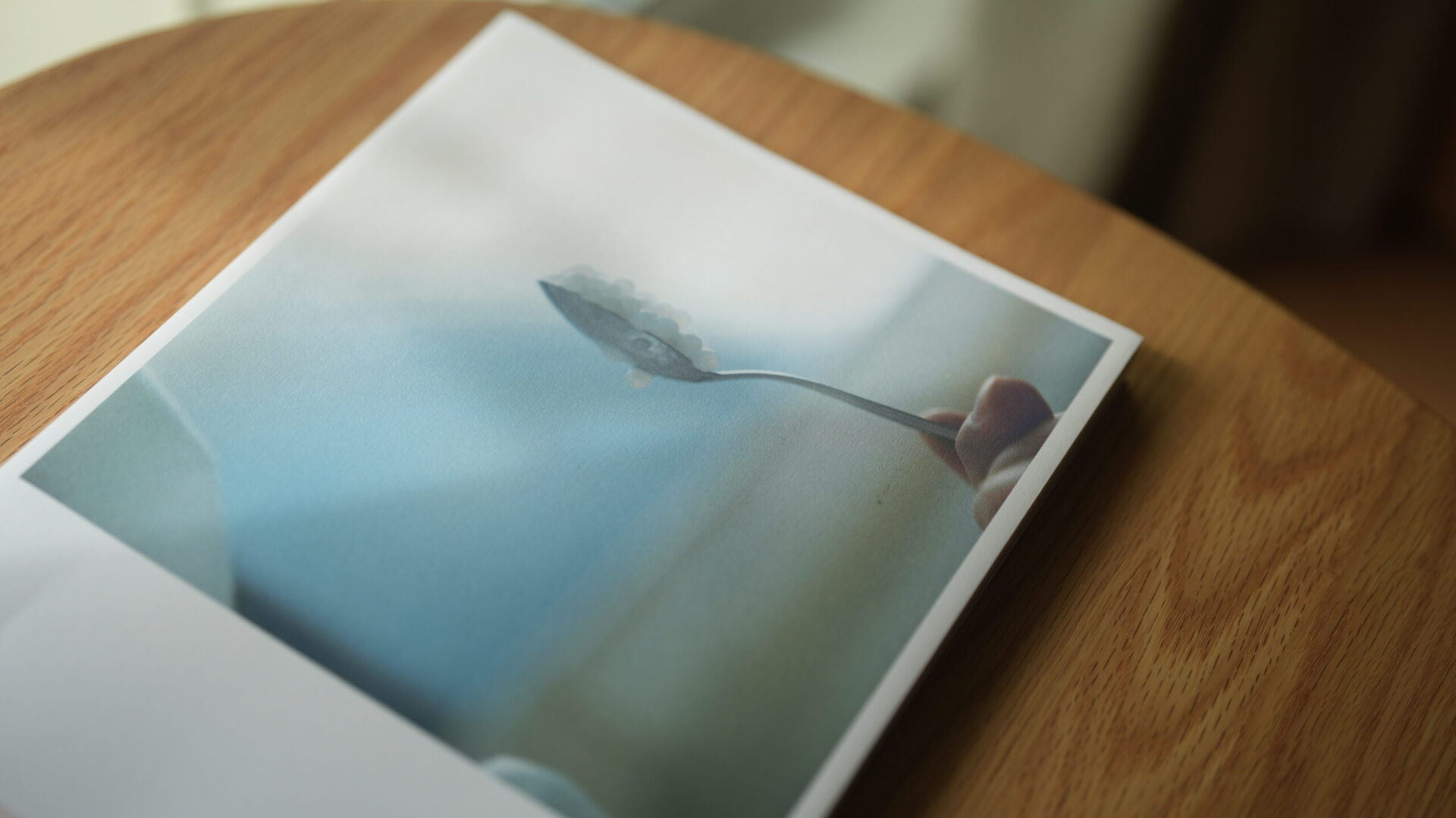

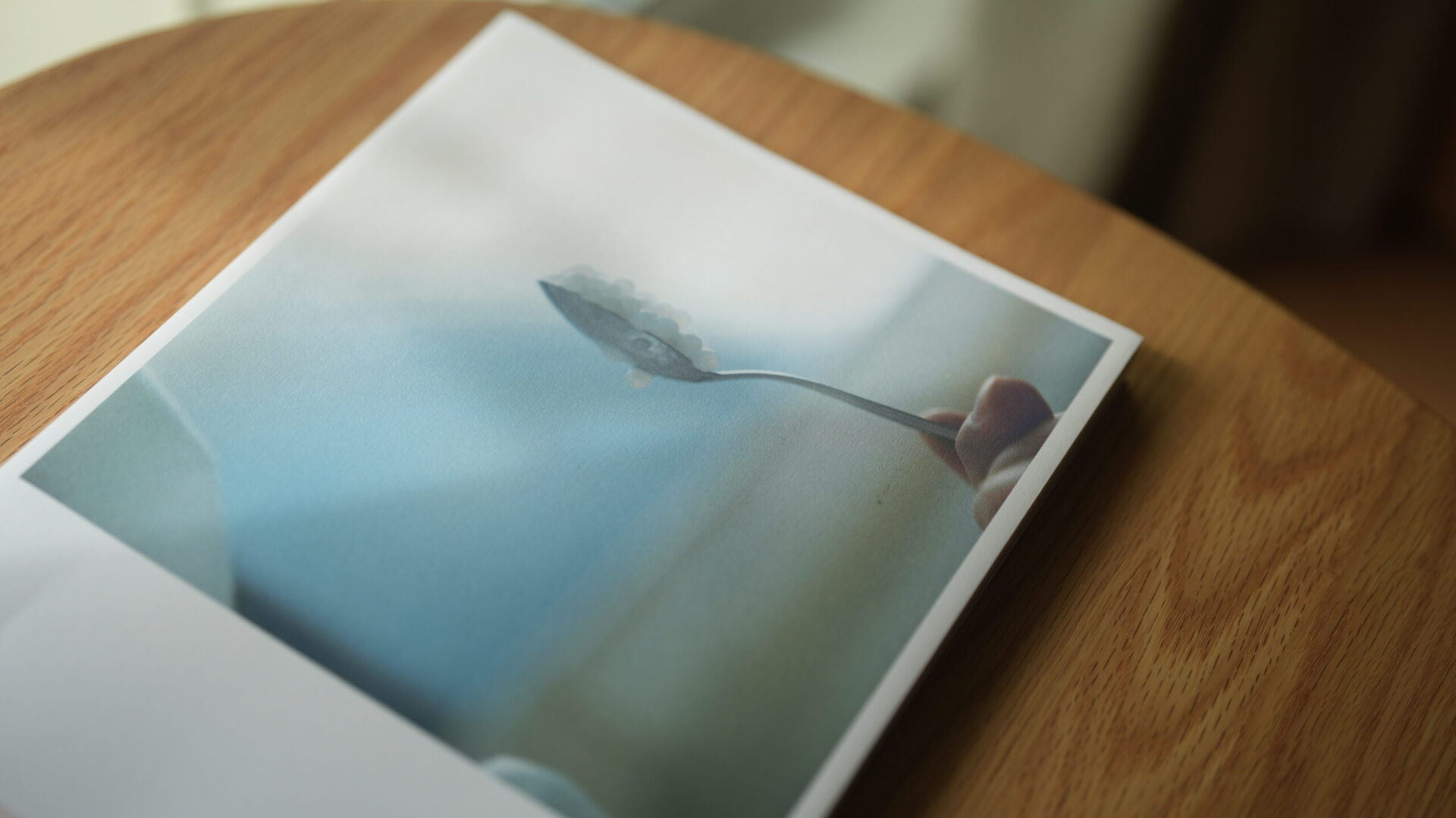

夏は幻|Iska

Iskaさんの初の作品集。「夏は幻」。

Iskaさんは京都出身のフォトグラファー。情緒的な風景写真を撮り、懐かしさや切なさを感じる写真が特徴的です。

独特な雰囲気を出すレタッチ。著書の中にはレタッチに関する書籍もあります。

特に夏の写真が個人的には魅力的で、写真からその場の空気や音、どこか涼しげな雰囲気を感じました。

ノスタルジックでエモーショナルな写真が伝える、日本の原風景。

一言で表現するなら、「夏に全てが詰まっている」

何言っているのかわかりませんね(笑)

最初から最後まで情緒的で、読んでいるとゾクゾクっとします。

IsakaさんもSNSを中心に活躍していたフォトグラファーですが、やはりスマホの小さい画面で見るのはもったいない。

個人的に夏は苦手な季節なのですが、「夏は幻」を読んでいると、不思議かな。

夏を撮りに行きたい。となるんです。

子供の頃に冒険した原風景を追い求める感覚。

何をしても楽しかったあの頃に戻れそうな気がする。

そんな写真集です。

夏の他にも、春夏秋冬で選りすぐりの作品が納められ、歌人・伊波真人による夏の短歌十首も収録。

短歌の効果も相まってよりノスタルジックさが増しています。

テーマ性の強い写真集

写真集はもともとテーマを決めて撮影されていたり編集されています。

このジャンルは特に強いテーマ性を感じる、写真を通して、写真家の精神世界に触れられるような作品を選んでいます。

うたたね|川内倫子

- 淡い色調の写真が好きな方

- 写真の物語性を感じたい方

- 写真を「組む」ことを学びたい方

写真家・川内倫子は、柔らかい光をはらんだ淡い色調を特徴とした作品です。

初期から一貫して人間や動物、あらゆる生命がもつ神秘や輝き、儚さ、力強さを撮り続けています。

国内外でも多くの個展が開催され、様々な名誉ある賞を受賞され、世界的にも活躍している写真家です。

『うたたね』はこんな作品です。

鯉、雲、カラス、カーテン、おじいちゃん、タイヤ、目玉焼き、蟻、蝶など、ただ日常を撮った写真集。なにげない風景、さもすれば見落としてしまいそうな草花や小さな虫たちに目を向ける。川内倫子のカメラを通すと、ただのグラスがキラキラ光る宝石になり、一匹の蟻がスタイリッシュに変身し、鳩の死骸が恐ろしくて近寄れない空気感を漂わせる。やさしさと隣り合わせに存在する怖さ。生と死を強く感じさせる一冊。

Rinko Kawauchiオフィシャルサイトより引用

私が読んだ最初の印象は「なんだこの感覚は……」です。

『うたたね』というか、川内倫子の作品には言葉がほぼありません。

詩のように紡がれえる写真。それは誰もが目にしたことのあるなんてことのない日常です。

何気ない日常から「生と死」というテーマにつながっていく写真たち。

一枚一枚の写真には意味があり、どのような意味が込められているのかを想像する楽しさや、なぜこの順番に写真が組まれているのかを考えながら読むと一層、写真で「残す」意味を感じることができます。

『うたたね』を見終わった後にくる、なんとも言えない感覚。もう一度見返すとまた違う発見がある。

何度も何度も見返したくなる写真集です。

川内倫子の作品はまず『うたたね』がおすすめです。

花火|川内倫子

- 淡い色調の写真が好きな方

- 写真の物語性を感じたい方

『花火』はこんな作品です。

大阪、千葉、群馬、神奈川、東京……競馬場、温泉街、川べり…。花火が打ち上げられるところならどこでも駆け巡った。夏の夜風、土手を走る子どもの足音、夕立をよぶ雲、露店から漂うりんご飴の甘酸っぱい匂いと美しくそこはかとない悲しみ。いろとりどりの舞いに吸い寄せられ、まばたきをした瞬間、官能的で優雅な宴は終わりをつげる。川内は花火の向こうに何を見たのだろうか。

Rinko Kawauchiオフィシャルサイトより引用

写真家川内倫子が撮った花火。

現代のデジタルで撮影したくっきり・はっきり・美しくとはまた違い、花火大会を通して感じることのできる儚さや、音や匂いなど懐かしく美しい瞬間が詰まっている写真集。

意図的なのか、偶然なのか、ぶれ表現を入れ込むことで心を揺さぶられるような感覚になります。

花火そのものを美しく撮るというよりかは、花火を鑑賞する人々の様子やそこから伝わる心情が写し出されているようでした。

第27回木村伊兵衛写真賞受賞した名作。

TOKYO NOBODY|中野正貴

- 一つの被写体を撮り続けることで見つけられることを知りたい方

- テーマ性のある写真が見たい方

- 見たことがない特別な東京を見たい方

東京の写真家・中野正貴。

独自の視点で捉えた東京。昨今に至るまでの30年間に渡り、変化を続ける東京の写真を撮り続けています。

2000年、今回ご紹介する無人の東京を撮影した写真集『TOKYO NOBODY』 を発表。

『TOKYO NOBODY』は映画や文学にも影響を与え話題となります。

その翌年、日本写真協会賞新人賞を受賞しました。

2005年には、建物の窓から東京の特徴を捉えた写真集『東京窓景』 により、第30回木村伊兵衛写真賞を受賞するなど、名誉ある賞を多数受賞し、現在も活躍する写真家です。

『TOKYO NOBODY』は誰もいない東京がテーマです。

10年以上にわたってチャンスを伺いながら「誰もいない東京」を撮り続けた写真集。

写真集からは執念と狂気を感じました。

人口1200万人も住む東京。観光客やビジネスでも人が常にいる東京で、無人の姿を撮り続けるのは人並外れた根気が必要だと思います。

特別な東京を写した一冊。

テーマを決めて撮影することの良さ、大切さを学ぶことができました。

総合

このジャンルは、写真家の仕事や撮影を総合的に網羅した写真集になっています。

その写真家の総集編であり、写真家を知る最初の一冊にはもってこいの写真集です。

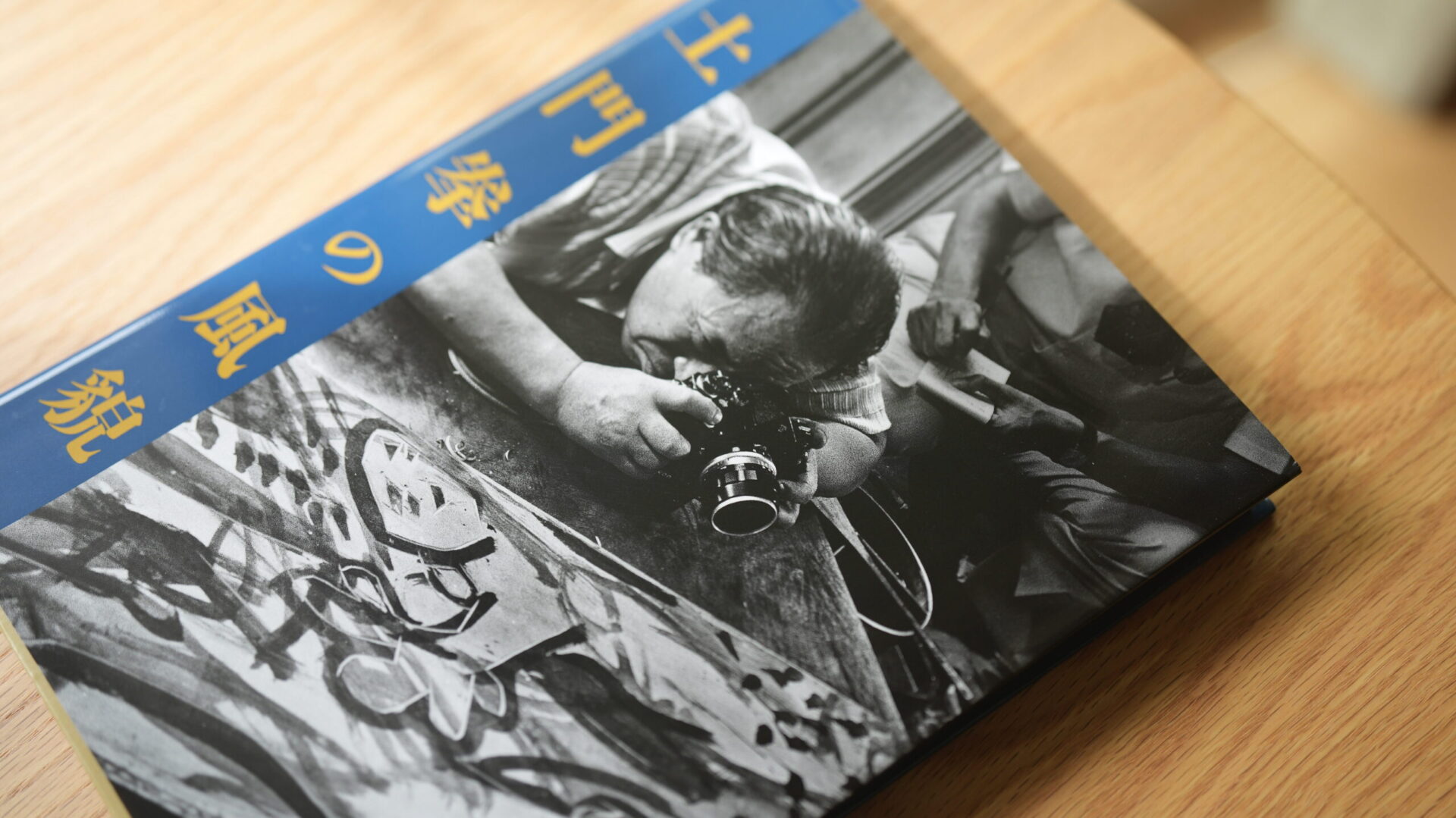

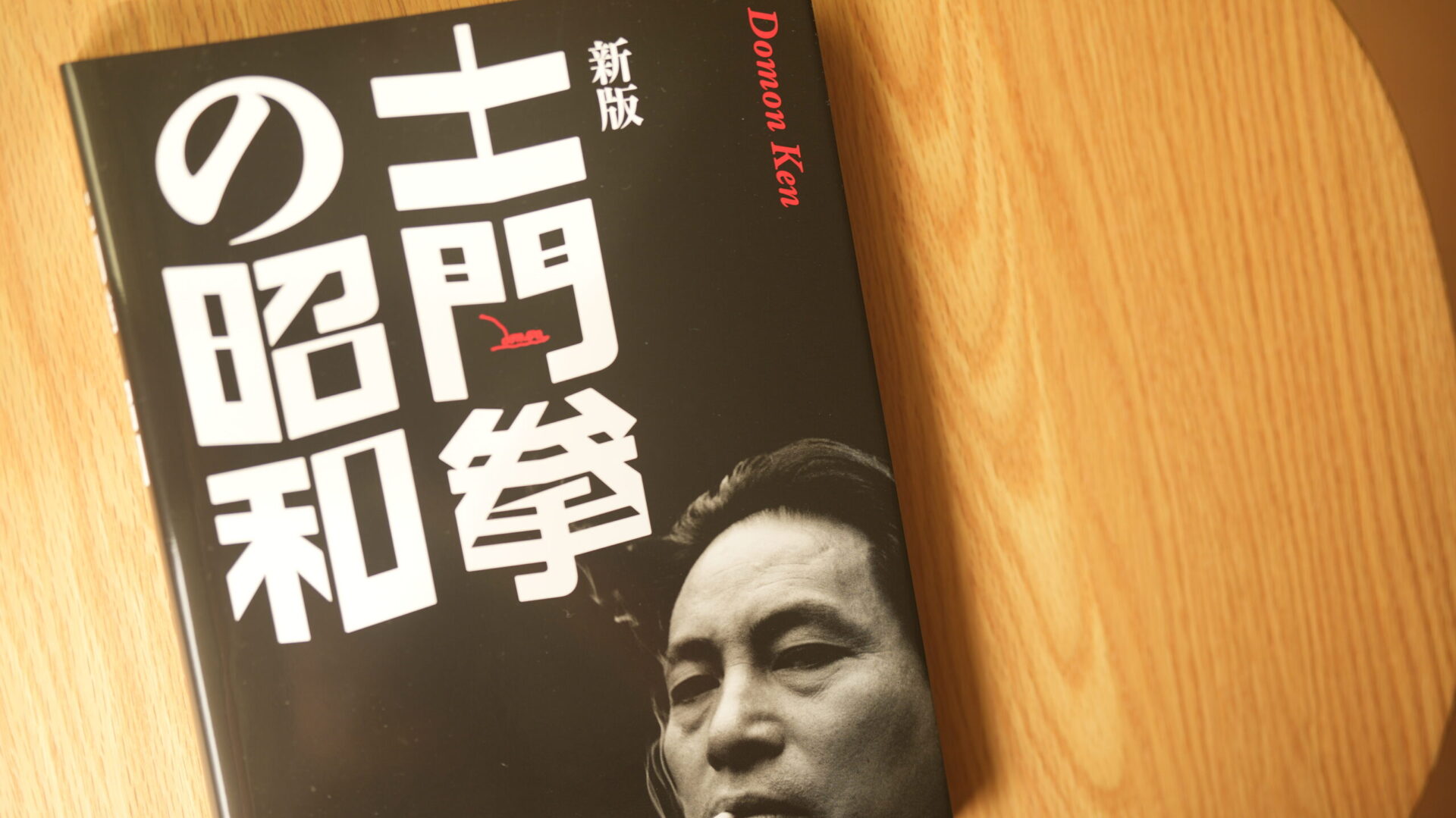

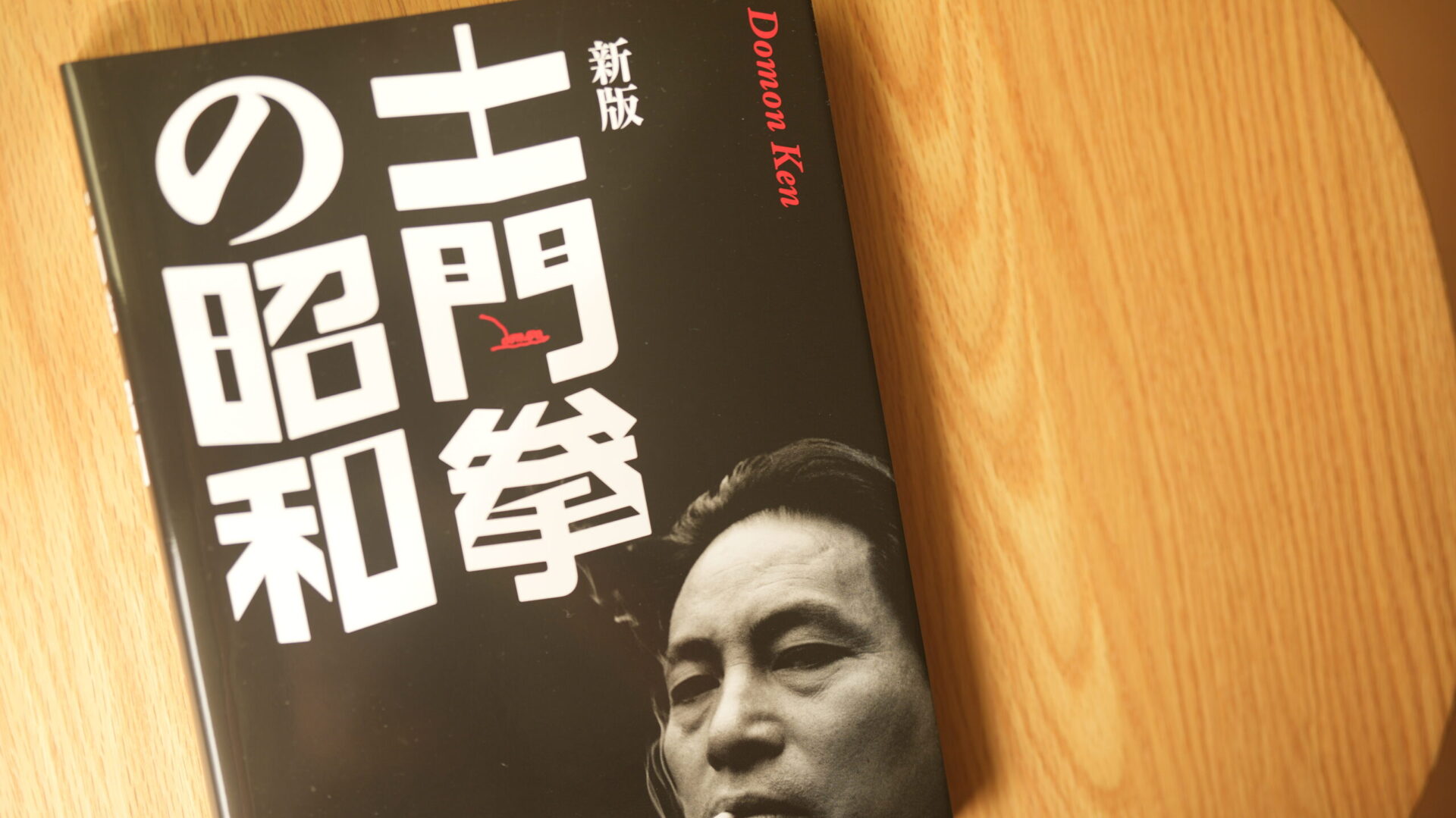

土門拳の昭和|土門拳

- 昭和を代表する写真家の作品が見たい方

- 土門拳の作品を初めて見る方

私が『土門拳の昭和』を手にしたのは図書館でした。

「土門拳」聞いたことがあるなくらいでしたが、気になったので手に取った一冊。

読み進めていくいうちに写真の力強さや、昭和の情緒溢れる写真に心を持って行かれた写真集です。

手元に残しておきたくて、購入してしまいました。

土門拳は昭和を代表する写真家。

徹底したリアリズムににこだわった報道写真、『風貌』から見る力強い肖像写真など独特の視点で切り取った作品を多数発表しているます。

「絶対非演出の絶対スナップ」や「鬼が手伝った写真」など、名言もあり写真界の中でも名文家として知られています。

戦後の写真界をリードし、多くの写真家に影響を与えています。

子供の頃に一家で東京へ引っ越して行ったが、生まれは山形県酒田市。

酒田市には、土門拳記念館があり、現在も多くの作品が今も見ることができます。

『土門拳の昭和』には激動の時代の昭和を「戦前・戦中の仕事」「戦後日本の歩みとともに」「風貌」「日本の美」の4部構成にし、約300点の作品が収録されています。

土門拳の作品の「まとめ」の作品といった印象を受けます。入門編だと捉えるといいと思います。

始めの一冊にはもってこいです。

多くの作品が収録されているので、写真が小さくなってしまっているところもありますが、昭和を独特の視点で切り取ったスナップ写真の空気感が印象的で、当時の人たちのエネルギーを感じたり苦しい一面を感じたりすることができます。

逆に、写真を小さくして並べることで組み写真となり、ストーリー性が生まれるなど配列も秀逸です。

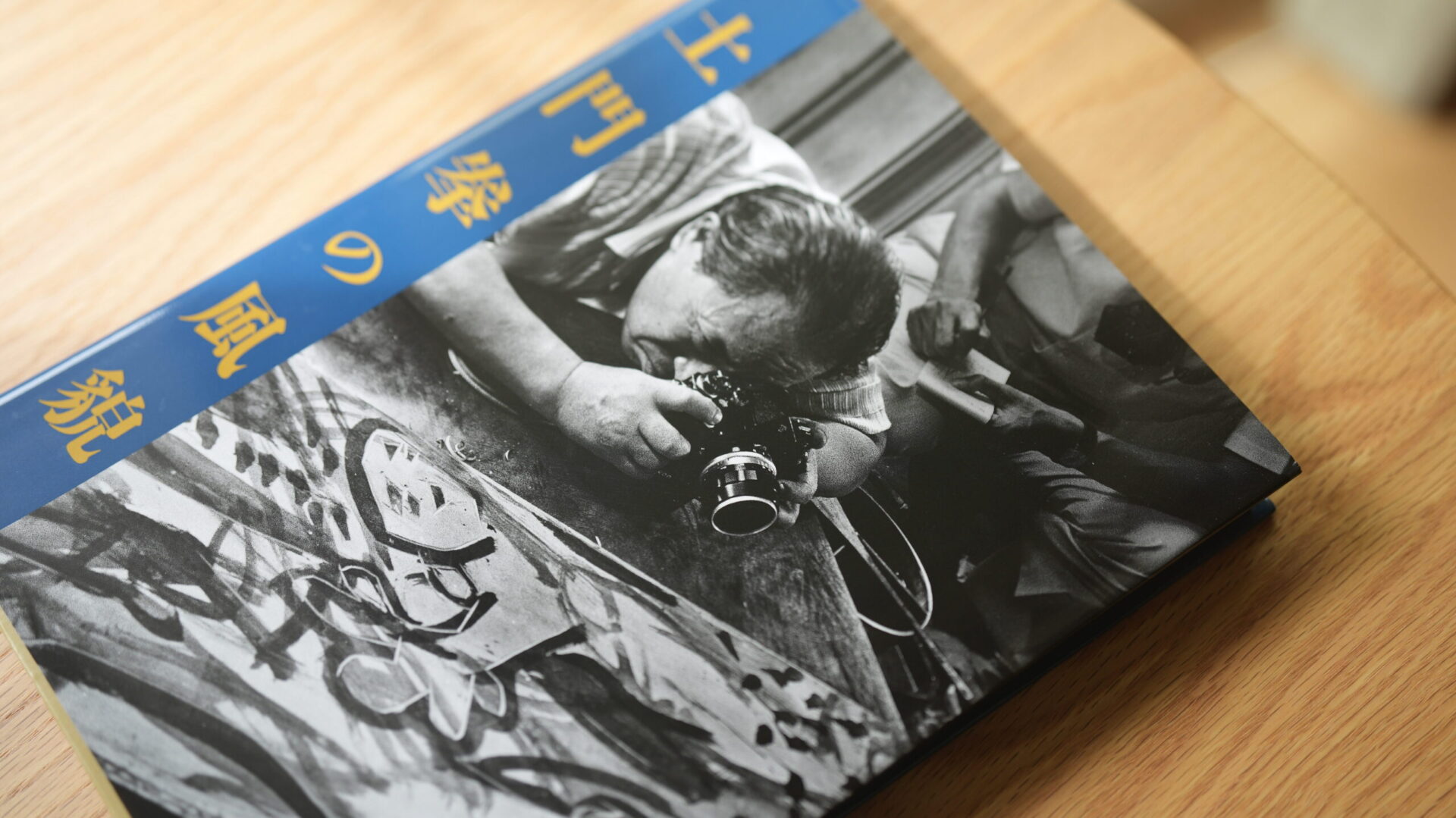

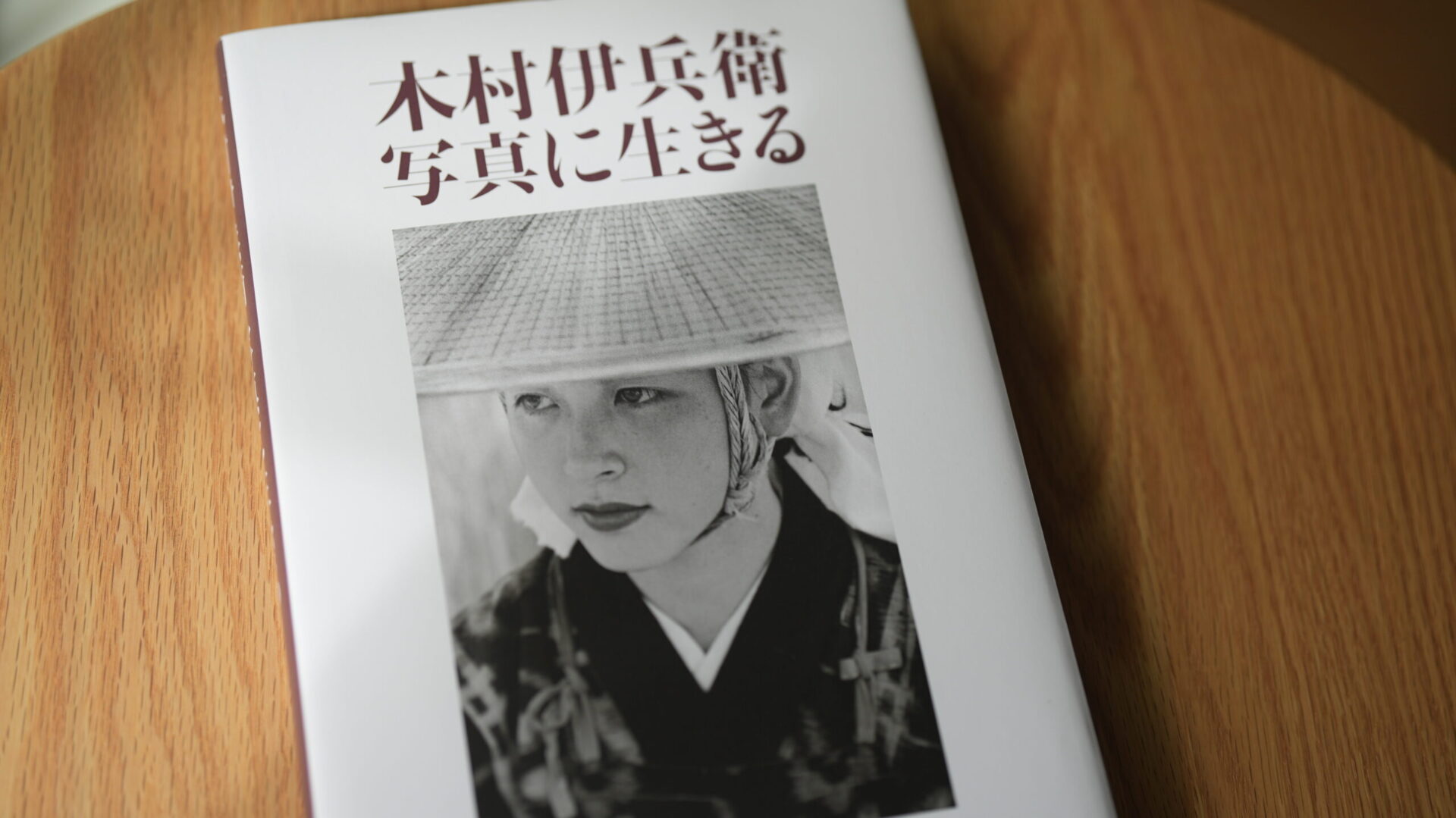

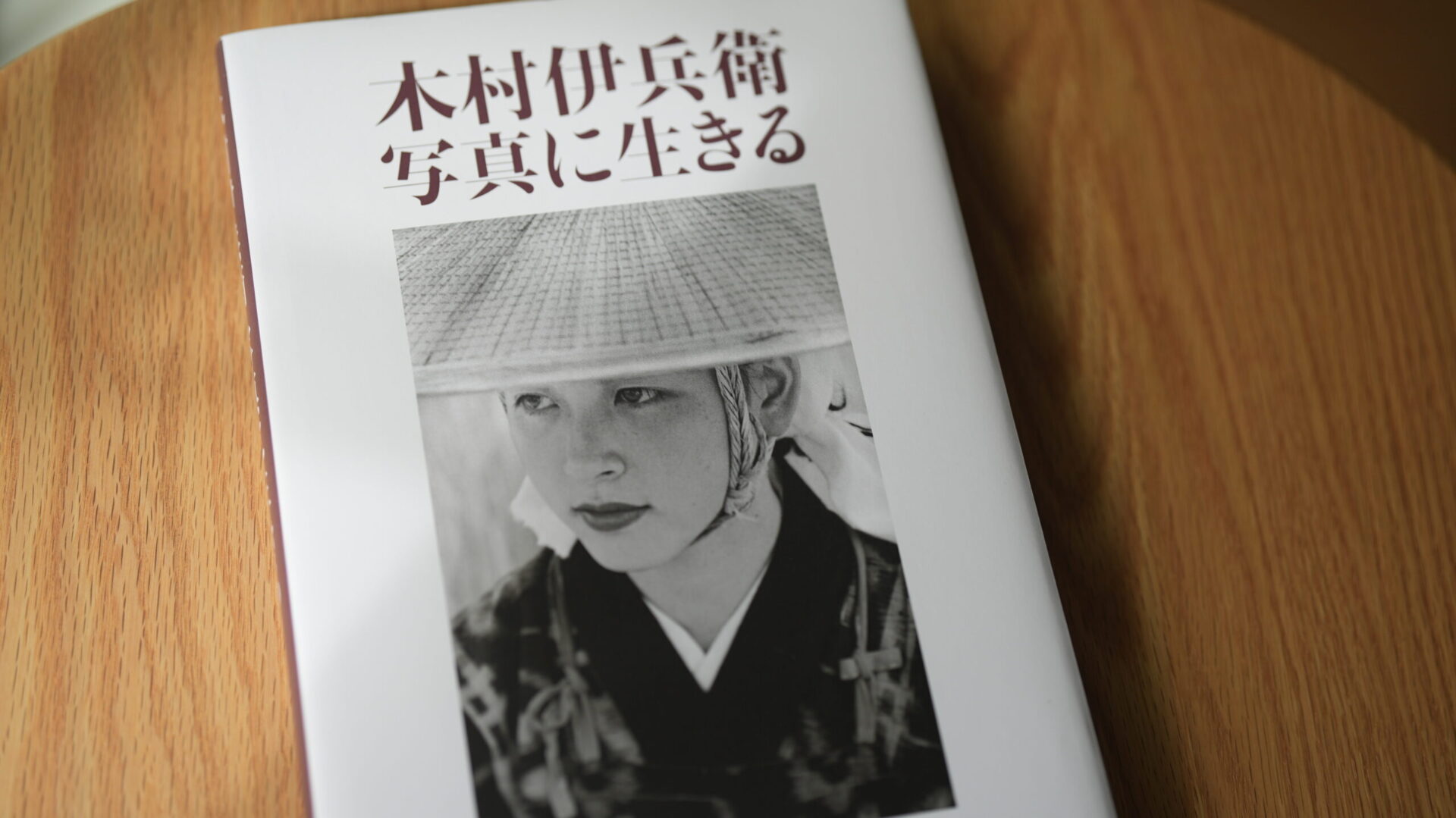

写真に生きる|木村伊兵衛

- 昭和を代表する写真家の写真を見たい方

- 自然なスナップ、ポートレート写真を学びたい方

- 古き良き情緒溢れる写真を見たい方

木村伊兵衛は日本の写真史に大きな足跡を残した昭和を代表する写真家の一人です。

昭和の初期に実用化が始まったばかりの小型カメラ、ライカを通して生涯写真を撮り続けました。「ライカの名手」として有名となりました。

土門拳と昭和時代の双璧をなす写真家で、演出のない自然な写真が印象的で、自身が育った下町や秋田の人々の暮らしを生き生きと撮影しています。

土門拳がガッチリと絞って撮影するのに対し木村伊兵衛は柔らかくぼかして撮影するスタイルで、女性のポートレートが得意と言われていました。

没後、朝日新聞社主催の「木村伊兵衛写真賞」が創設され、新人写真家の登竜門として多くの有名な写真家を輩出しています。

『木村伊兵衛 写真に生きる』はこんな作品です。

本書は、文芸諸家のポートレート、東京下町の日常の場面を素早く切り取ったスナップショット、晩年の傑作「秋田の農村」をテーマとしたシリーズなどで構成。多くの代表作を通じて、写真家・木村伊兵衛を回顧する内容です。

Crevisより引用

木村伊兵衛といえばやはりスナップ写真という印象でした。

私も、スナップ写真を撮りますが、生き生きとした表情の人などはなかなか撮れず、難しを感じます。何かテーマを決め、撮り続けることの素晴らしさを感じることができる作品です。

写真集を見てみると、私が東北に人間だからか「秋田の民俗」をテーマとした作品群が特に印象に残っています。

木村伊兵衛は本書の中で、秋田の写真を撮ることを遠して、次のように語っています。

過去の風習を忠実に守っている保守的なものを、若い世代によって移り変わっていく現在の農村の赤裸々な姿を撮影してきた。

『木村伊兵衛 写真に生きる』より

中身をさっとみると、次のような感じになっています。

現代は過疎化が進み、若者はいなくなり、高齢者が増えています。なかなか厳しい現状だと感じています。

しかし、木村伊兵衛が撮影した時には若者のエネルギーがあり、変えていこうとするパワーを感じることができたのだと思います。

秋田の民俗の中では、主に「嫁と姑」の関係性を写真で切り取っています。

生きる時代の違いからくる考えの違いや、双方葛藤を抱えながらもお互いう助け合いながら暮らす家族制度の根強さを表現しています。

まとめ|インプットして自分の写真に生かす

今回はおすすめの写真集を紹介しました。

写真集はいいものです。

一つのテーマで撮られた写真、なぜそれを撮ったのか試行する時間。

確実に自分の血となり肉となります。

マネしてもいいと思いますし、視点が養われます。

ぜひ、お気に入りの写真集を見つけてみてください。

今回紹介した写真集一覧です。

今回は以上です。

最後まで読んでくださりありがとうございます。コメントなどいただけると、記事の質向上や励みになります。ぜひお願いします!

コメント